ピケティの「世界不平等報告書」の概要 一部・邦訳掲載

昨年のお正月。トニー・アトキンソンが亡くなったニュースを耳にした。

ある学会会場への帰り道、バスの座席に1人ですわる彼を見かけ声をかけたことがあった。それからホテルの会場まで Luxembourg Income Study や OECDの調査について話しながら、歩いて帰ったのを思いだす。翌朝も、席につくと目の前に彼がいた。なんとも謙虚で気さくな紳士が病気を患っていたことを知り、とても悲しかった。

今年になって「世界不平等報告書」を読んだ。彼の残した仕事を、同僚・友人であるピケティと世界の仲間である100人以上の専門家たちが受けつぎ、強化を図っていた。アトキンソン(アマルティア・センもアダム・スミスも)は、経済学の根幹をささえるのは倫理だと、くり返していた。

300頁にわたる報告書を訳すのはムリなので(経済の専門家たちがもっと上手に訳されるでしょうが)。特に興味をもった2ページを訳(意訳)してみた。グラフを見ると、われわれの共通財産である「公」の富が「私」へと移動していることがわかる。現在、公の富が私物化された、国有地の格安払いさげたという問題が取りざたされている。その諸問題の背後で、種子法は廃止され(みんなの種が、誰かさんの種になり)、TPP 協定はすすみ、アベノミクスと株価バブルで大企業と富裕層はさらにうるおう一方、公的債務は蓄積し、公ひとりひとりの教育や福祉への投資は減り、公的年金も減り、政府は人々の負託にこたえられず、国力が衰えていくという日本のすがたを映す鏡のようである。

100年前からの連続性

スペインはアンダルシア。

昨年のクリスマス・イヴに、Blanco y Negroという雑誌(1891年に創刊)を蚤の市で見つけた。主に芸術や文学を扱う週刊誌で、現在も発行されているようだ。

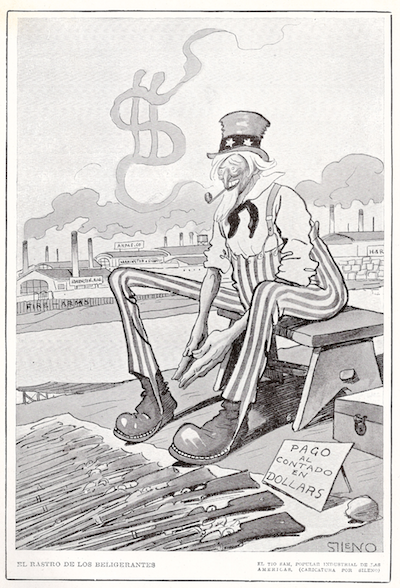

1915年9月26日、1.271号のページをめくると、ベルギーやオーストリアの女性参政権についての記事があり、その中にこの風刺画がある。画家の名は、Pedro Antonio Villahermosa y Borao で通称Sileno。ページ数は見あたらず、文の内容と挿絵とはそぐわないが、一枚の画が多くを物語っている。

アンクル・サムのアメリカの足元には、(紛争・戦争の当事国が債務に苦しむのは重々わかっているから)現金決済という札とともに武器がずらりとならび、背景に潤う軍事産業が見える。戦闘狂なるものの軌跡。米国の軍事産業の言いなりに防衛力を整備していると、日本の富もドルの嗜好品として煙となり消えていくという図説ですね。

同時に、日本の歴史についても考えさせられる。以前、加藤周一氏(NHK「歴史としての20世紀を語る」)がドイツや日本の戦争責任を問いながら、水面下にいるナチの残党について言及していた。ハーケンクロイツの旗を振っていた人たちはどこへ行った。戦争が終わったからといって、急に消えるはずはない。「南京で子供を殺したおじさんはどこ行ったの。それは我々の隣に住んでいるとても良いおじさんなわけじゃない。親切で・・・」みたいなことを言っていた。

隣にどんな人が住んでいるか、わからない。だから欧州人は政治の話をして、相手をさぐるふしがある。ヨーロッパのシニアと話していると、目の前の原っぱで何が起きたか、70年以上前のことを、ついこの間のことのように話してくれる。いい「おじさん」や「おばさん」が、誠実なふりをして過去の失敗をごまかす歴史修正主義者としてゾンビのように生き返るのを警戒しているのだと思う。

日本はどうだろう?くわえて、第一次東条英機内閣の写真もあげておこう。右端が現・安倍首相の祖父・岸信介商工大臣。「自存自衛の戦争」を推した面々である。

属国劇場 ~ 「あれから桃太郎は」

かつて、神国日本をささえた価値体系があった。国の起源を「神話」にもとめた国体論。国家神道。天皇の神格化。天皇を家長とする家族国家観。「皇祖皇宗のために命を捨てよ」と説いた教育勅語と国民総動員体制に盾つかない従順な人づくり。玉砕を強いる人命と人権の軽視。そして学問軽視。

(国のかじ取りをする人が条理明晰な説明ができずに、中身なし・専門知なしの反論だと外国人に指摘されて、逆ギレしたり開きなおったり。今も、あまり変わってないのでしょうか。世界の常識では、「国を愛し、誇りに思う心をはぐくむ」教育と、国際人権規約に抵触しそうな法案を通そうという国は、矛盾があるとみなされる)

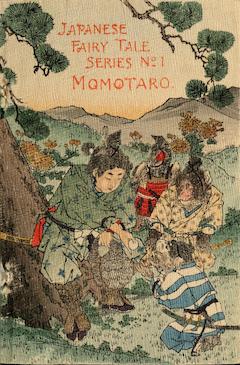

「臣民」の童心教育で教訓性や強制力をすりこむのに、こどもたちからひろく愛された桃太郎ほど最良の教材はなかった。国際連盟から脱退を余儀なくされた日本で、その英雄の暴力性は増し、いつしかハチマキの文字も「日本一」から「世界一」に変わっていた。

戦後、占領軍はさまざまな分野の専門家を集め、日本を骨抜きにするための画策を練った。社会科学者たち(ルース・ベネディクト含む)は、「世界に類をみない特別な国」「日本人らしさ」「日本人の誇り」という偏狭な選民意識に目をつけた。それを逆手にとりアイデンティティとして宣揚すれば、日本の国際協調を困難にし、アジアで孤立させることで、常に宗主国のご機嫌をうかがう属国の思想的な下地になると、彼らは70年前に見抜いていた。

奥泉栄三郎さん(1940-2013) 「桃太郎と日本文化」

「それにしても、あなたは年寄りの友達が多いねぇ。僕も含めてね」なにを話していたかは、覚えてないが。そう言って、奥泉さんは明るくはじけるように笑った。

彼がいなくなれば、友人関係はそれで終わってしまうものだと悲しかった。ところが、病気になった彼に代わって、妻の圭子さんという友人をあらたに得た。奥泉さんの人生は、この賢くやさしい女性にささえられてきたのだと知るようになった。

その圭子さんが、この春、彼の残した「桃太郎と日本文化」という文書を送ってくれた。

室町時代から語りつがれる民話が、軍国主義を正当化する童話として、GHQに禁じられた時期があったという。「赤鬼・青鬼」は「鬼畜米英」で、「鬼ヶ島」を「真珠湾」にたとえたのだから、ムリもない。ピーチ・ボーイの改変史を知ったのは、近年ジョン・ダワー氏の本を読んでからである。

奥泉さんも、随分まえから桃太郎をみていた。うれしいのと同時に、これは年上の友人からの警告だろうか、と思ったりもする。

つまり「桃太郎人気にご用心」ということだろうか?

奥泉さんの記事「桃太郎と日本文化」は、シカゴの日系新聞 Mid America Guide に1996年、2月~8月にかけて(7月を除いて)、6回にわたり連載された。文書をクリックすると、拡大します。みなさんにも、ぜひ読んでいただきたい(私のお気に入りは第3回)。

2か所ほど、訂正箇所があるように思う。

第3回左 松本平吉 → 松木平吉

第4回左 燕石雑誌 → 燕石雑志

「太平洋の真珠」礼賛

ここはどこでしょう?

そう、ポルトガルはマデイラ諸島。

昨年末、その楽園に2週間滞在しました。過去には、結核患者の保養地としても知られたところだろうです。あそこにいたら、そりゃどんな病気でも治るでしょ、という明るく希望を持てる安息地でした。

自然保護地区内にあるホテルのスタッフは、訪ねてきた友人を迎え入れるようにあたたかく、毎日オーガニック野菜の手作り料理を食べさせてもらい、連日レバダという灌漑用水路(昔は共同洗濯場でもあったそう)沿いにトレッキングに出かけました。行けども行けども山脈が冴えて見え、海岸線の断崖に立っては足の震える思いをしました。足は震えるのだけど、引き返そうとは思わない。野趣満載。そんな不思議なチャレンジをしました。後で聞いたら、地元住民以外は立ち入り禁止地区でした。

ハヤトウリ、じゃがいも、紫陽花、ブーゲンビリア、ゴクラクチョウカ以外は、図鑑でも見たことのないような、あでやかな花が行く先々で見られ、幾筋もの大滝に息をのみ、源泉を手ですくい、ユーカリの香りを肺一杯にすい込み、幸福感いっぱいの気持ちになりました。

山で水沿いを歩いていた時に、小鳥に遭いました。名前を呼んで傍に来るペットではありませんが。都会の人間よりも、人間を信頼しているような親愛感でした。人が後ろを歩くままに可憐に先頭を歩き、湧き水の上をサーフィンをするように戯れるのを見せてくれました。子供のように、「ほらね、こうするんだよ」というような無邪気な逸楽さです。

人のよろこびとなる大自然。政商にも多国籍企業にも誰にも属さない、霊しき異次元。そのあまりの美しさに、人は汎地球的な人類の共通項に寄りかかりたくなるのでしょうか。大自然が、共通意識みたいなものを涵養してくれるような気がしました。それって社会学で、social cohesion 社会的結束とかっていうのでしょうか。

山には塵ひとつなく・・・。自然が好きだから、みんなごみは持ち帰るのですね。(ちなみに市街地はものすごいクリスマスの電飾でしたが、すべて水力発電によるものだとか)

夜はホテルで仲良くなった人たち欧州人たちと、暖炉のそばで真面目に語り合いました。火は知性を象徴するという神話を思い出す、ゆったりとした深い語らいでした。

ドイツ人カップル2組と知遇を得て、またあそこで会おうといっています。

アマルティア・セン 「障害と正義」世界銀行における基調講演 (和訳掲載)

アマルティア・セン教授が、障害者について話した講演録がある。それを日本語に訳する許可をいただいた。この講演は2004年とやや古いものであるが、彼が明らかにした問題も解決法も時をへて今なお新しい。

「正義論」というと、きれいごと、青臭い話、独善、あるいは気おくれなどのイメージを持つ人がいるかもしれない。嘘、変節、詭弁、論点ずらし、番狂わせ、詐術・・・・と空論のテクニックでやりこめるような論客がもてはやされる昨今の日本では、正義について語ること自体、空洞化してしまっている感は否めない。

そんなしらけ感を持つ人は、ぜひセンの著物を手にとってほしい。その正義というわかりにくいテーマをわかりやすい言葉で争点化し、彼が縷々と語るほてりを感じてほしい。そして論議をかさねた正義の哲学が、私たちの日常生活につながる政策や法律のもとになることを忘れずにいてほしい。

一般的に「正義」は理非曲直をいうが、アマルティア・センの正義論では分配の公平さや平等に関して論じられることが多い。正義という概念は、国のあり方にも行方にも大いに関係する。

Nippon Kaigi: Empire, Contradiction, and Japan’s Future

By Sachie Mizohata

Introduction

Nippon Kaigi (NK, the “Japan Conference”) is Japan’s largest and most powerful conservative right-wing organization, whose members include current Prime Minister Abe Shinzō and most of his Cabinet.1 This nationalist non-party political group was relatively unknown until recently. A surge in publication and media attention of late, however, has made this arcane society suddenly visible, particularly in regard to its influence on politics, nationalist agenda, and revisionist causes. Many recent publications2 associate Nippon Kaigi with Japan’s rightward leaning trends: political climate, leadership, and a new current of nationalist sentiment. They report that NK agendas are essentially aligned with Abe’s political ambitions and views, most notably constitutional revision. As the 2016 Upper House election results strengthened their ability to shape Japan’s political agenda, Nippon Kaigi merits concern and scrutiny. NK adherents profess to promote Japan’s prosperity and international prestige, to restore Japan’s national pride and unify the country. These goals seem honorable and appealing to many Japanese. Nonetheless, since NK supporters are uncritical in their affirmation of the imperial past and suppression of civil liberties, they may achieve the opposite results. Herein lies their contradictions and paradoxes.

In this paper, I first provide an overview of Nippon Kaigi and its emerging background. The next section examines NK’s vision of a ‘proud’ nation. The third section reviews key elements of NK’s ideology. A final section examines their contradictions.

What is Nippon Kaigi?

インドシナにおける強制送還:「我々は歴史から忘れさられている」

Jérôme Jadot, Cécile Mimaut - www.franceinfo.fr "Les déportés oubliés d'Indochine" (21-04-2016)

今年4月、週末。のんびり朝食をとりながらラジオ(フランス・アンフォ)を聞いていたら、涙にむせびながら話す男性の声が耳に飛びこんできた。あんな風につらそうに高齢の男性が泣くのを耳にするのは、祖父が若い頃に(曽祖父の破産が原因で)苦労したといって泣いたとき以来である。

これは訳さなくてはいけないと思い、フランス・アンフォに一応許可を得ようと連絡したところ、約1ヵ月後に許可をいただいた。(こちらが忘れていることでも、欧州人は忘れていない!)できるだけ多くの日本人に、読んでいただきたい。

4月21日 2016年 ジェローム・ジャド(国営ラジオ フランス・アンフォ)

今週日曜日の強制送還記念日は、ナチスによる強制収容所の犠牲者への追悼と尊敬の意を表する。だがその日は、我々があまり耳にすることのない、第二次大戦中に強制送還されたその他の犠牲者たちを含むものではない。1945年3月~9月の間、15,000人のフランス人はインドシナの日本収容所に収監されていた。

キャンプの生存者のインタビュー。

Does the advertising giant Dentsu pull the strings of the Japanese media?

By Sachie Mizohata, translation from French and introduction

Original French article in INA Global

Introduction: How the Advertising Giant Dentsu Dominates Japanese Media Presentation on Nuclear Power?

French journalist Mathieu Gaulène describes the business practices of Dentsu and its competitor Hakuhodo, the biggest and the second biggest advertising companies of Japan respectively. Specifically, it examines how their close relations to the media and the nuclear industry play out in the wake of the 3.11 earthquake, tsunami and nuclear disaster. Focusing on Dentsu, Gaulène discusses how the marketing and public relations (PR) giant has dominated major media which large advertising contracts from the nuclear industry. The article is particularly timely as Dentsu unveils its deep ties to the Tokyo 2020 Olympic bid and the Panama Papers. Regrettably, however, with rare exceptions, there is little media coverage of the influence of Dentsu in mainstream Japanese newspapers and magazines.

According to the author, a partial translation of the French original was made by Kazparis (username), and quickly received more than 70,000 views on Twitter. Then, Uchida Tatsuru, a specialist in French literature, and HACK & SOCIETAS published two other Japanese translations. Soon after, Tokyo Shimbun and Mainichi Shimbun published long articles about Dentsu.

奥泉栄三郎 (1940-2013) さんを慕って

米国の図書館で、日本語がふと目に入り立ちどまった。

喚ばれるようにたどりついたのが、奥泉栄三郎さん(シカゴ大学図書館日本研究主任司書)のオフィスだった。ドアのむこうに横顔がみえた。

「本と会話されているように感じます。そして何を聞いてもすぐに答えてくれる。まるで図書館にある本を全部読んでしまっているようでした」とあるインタビューアの方が、彼の印象を活写している

- In "Brilliant People" Series of odekake.us (アメリカで輝いている人 VOL.26), 奥泉 栄三郎さん (MR. EIZABURO OKUIZUMI) シカゴ大学図書館 日本研究部門主任司書 The University of Chicago Library Japanese Studies Librarian

Peter Rothstein氏は、彼の「百科事典のような知識と寛大さ」にふれている。

- In the Japan Times, Memoir focuses on late librarian’s work on censorship in occupied Japan by Katsuji Nagasawa (Kyodo)

グーグルができる前から、奥泉さんはグーグルのように知識の泉の人だった。煩瑣な作業もさしせまった締め切りも多々もあっただろうに。奥泉さんはけわしい様子もなく、大概、頬をゆるめて風来坊の私を迎えてくれた。写真にうつる親和感にみちた笑顔が慕わしい。

出会いから20年以上にわたり、奥泉さんにはげまし支えていただいたことになる。よき友人であり、ライブラリアンであり、父親のようでもあり、そして研究者として仕事を教えていただいた。