米国の図書館で、日本語がふと目に入り立ちどまった。

喚ばれるようにたどりついたのが、奥泉栄三郎さん(シカゴ大学図書館日本研究主任司書)のオフィスだった。ドアのむこうに横顔がみえた。

「本と会話されているように感じます。そして何を聞いてもすぐに答えてくれる。まるで図書館にある本を全部読んでしまっているようでした」とあるインタビューアの方が、彼の印象を活写している

- In "Brilliant People" Series of odekake.us (アメリカで輝いている人 VOL.26), 奥泉 栄三郎さん (MR. EIZABURO OKUIZUMI) シカゴ大学図書館 日本研究部門主任司書 The University of Chicago Library Japanese Studies Librarian

Peter Rothstein氏は、彼の「百科事典のような知識と寛大さ」にふれている。

- In the Japan Times, Memoir focuses on late librarian’s work on censorship in occupied Japan by Katsuji Nagasawa (Kyodo)

グーグルができる前から、奥泉さんはグーグルのように知識の泉の人だった。煩瑣な作業もさしせまった締め切りも多々もあっただろうに。奥泉さんはけわしい様子もなく、大概、頬をゆるめて風来坊の私を迎えてくれた。写真にうつる親和感にみちた笑顔が慕わしい。

出会いから20年以上にわたり、奥泉さんにはげまし支えていただいたことになる。よき友人であり、ライブラリアンであり、父親のようでもあり、そして研究者として仕事を教えていただいた。

翻訳のバイトもよくさせていただいた。奥泉さんの研究対象は、日本帝国、軍国主義、日系人の強制収容、敗戦、GHQの検閲制度、言論統制、新聞社の誕生・歴史、ジャーナリズム等。歴史に埋もれたようなテーマばかりで、しかも血なまぐさく、(好奇心はあったけれども)私にとっては興味をそそられるものでは、なかった。何かの役に立つのだろうか、と疑問をおぼえたことも多々あった。

その「失われた」テーマが、急に緊急性と関連性をもって私の前に息をふき返したのは、3.11.日本の転変以降のことだ。奥泉さんを通して知ったテーマに、にわかに興味を持つようなった。社会学をするという遅まきのスイッチが、真剣に入った時だった。その年に寄稿したジャパン・フォーカスの記事には、奥泉さんの資料も引用した。

彼のお別れの会で、ノーマ・フィールド先生があいさつをされた。

「手助けが必要だということを本人が気づかないうちに、助けてくださっていた」―― 支えられているということに気づかないほど、あまりにも自然に陰日向なく彼が助けてくれたと、巧みに表現されている。(ジャパン・フォーカスは私が尊敬する研究者たちが寄稿する英字誌で、その編集者の一人がフィールド先生であることにも縁のつながりを感じる。)

彼女は、彼の足跡で「意企されたセレンディピティ」にもふれている。

奥泉さんが学究の大変さをよく理解していたのは、彼自身が研究者であったからだろう。プランゲ文庫の木箱(新聞記事写真)を見直すと、その積載された資料群の厖大さに、足がすくむような感覚をおぼえる。それに出会ったことが奥泉さんの、またパートナーである圭子さんの人生の転機となった。「意図あるセレンディピティ」を思わずにはいられない。

検閲資料との遭遇という「出来事」でおわるのでなく、それを発見という「セレンディピティ」にするには、彼(ご夫婦)の肯定性、そして才腕、ねばり強い緻密さが欠かせなかったのだろう。

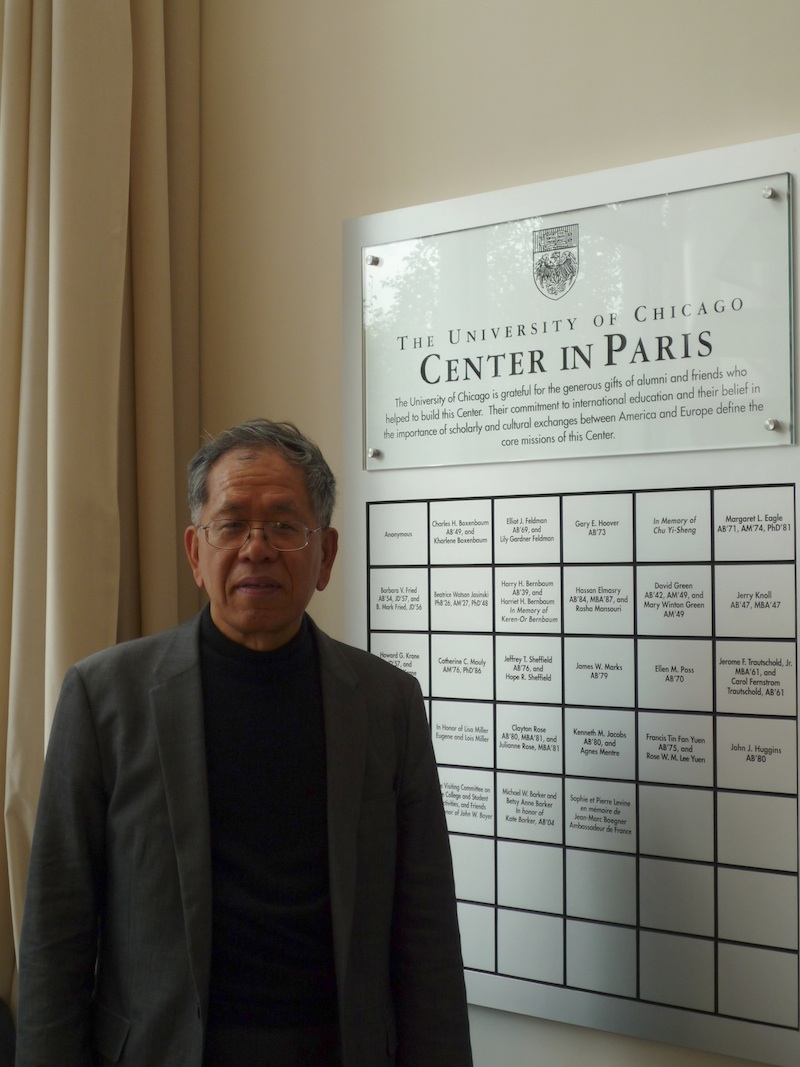

奥泉さんとは、2009年にパリの人類博物館前のメトロの駅で、長い握手をして別れたきりである。彼が病気になった後に会してないので、図書館に行けばまた会えそうな気がしている。

今から思えば、翻訳をする学生はたくさんいただろうにと、好運なめぐり合わせに感謝している。彼に与えられたテーマが重要性をもちよみがえったことも、「セレンディピティ」の作用を感じずにはいれない。

歴史を語りよみがえらそうとした彼の仕事は、愛にあふれた行為だとあらためて感じる。今のような時代だからこそ、彼が残してくれた仕事はまた生き返ってくるだろう。

追記 このブログを書きおえてから、権並恒治さんという方が彼を偲んで文章を残されているのを知った。僚友としての描写がふかい。

- Remembering Eizaburo Okuizumi(奥泉栄三郎)1940 – 2013 by Tsuneharu Gonnami (権並恒治)