Dancing at home!

This is so cool! soooo Luxembourgish! This nice little song reminds us that we are not “separate islands,” but a part of the larger society! Solidarity!

「コロナウイルスは今やここに」「外に出ないで、家で踊りましょう」「2メール距離をおいて、手洗い励行」「病人、虚弱な人、お年寄り、そして彼らをケアする人たちのことを私は想ってますよ」という手作り感のある連帯のビデオです。ルクセンブルク社会が、一瞥できると思います。

Danzt doheem

Si soten : « O mei, de Virus ass elo hei

a Schutzmoossname gëtt et eng ganz Rei.

Beim Schwätze respektéiert zwee Meter Distanz

a wäsch deng Fanger sou oft s de kanns. »A si hu lo gesot : « Bleif dobannen, well rausgoen ass gewot !

A bleift lo all am Haus, gitt nëmmen, wann et wierklech néideg ass, eraus. »Dofir danzt elo, danzt elo all doheem.

Sidd solidaresch an disziplinéiert, jiddereen,

an haalt iech drun, well de Coronavirus geet jiddereen eppes un !Ech denken un déi krank, déi schwaach an déi al Leit

an un dat Personal, dat déi do betreit.

Ech soe Merci all deenen, déi am Hannergrond

doru schaffen, datt alles hei dréit weider ronn.A si hu lo gesot : « Bleif dobannen, well rausgoen ass gewot !

A bleift lo all am Haus, gitt nëmmen, wann et wierklech néideg ass, eraus. »Dofir danzt elo, danzt elo all doheem.

Sidd solidaresch an disziplinéiert, jiddereen,

an haalt iech drun, well de Coronavirus geet jiddereen eppes un !Lisa Mariotto

気候危機 II 崩壊ふたたび

水や食べ物、住まい、エネルギーなどの生活必需品が不足し、「通常運転」がもはやできず社会の基底がくずれることを「崩壊」と呼ぶ。

近年フランスでは Pablo Servigne らの崩壊学の本がベスト・セラーとなり、この酷なゆく末をわが子にどうやって説明すればいいのかと泣いて相談する若い母親や、アメリカでは優秀な学生が退学し、手に職をつけて活路を見いだす人たちもいるようだ。その「崩壊」をテーマに映像化した日本映画に『サバイバルファミリー』(2017年公開)がある。

わが街ルクセンブルクでは、崩壊を語る人も、有事に備えるために農業を営む知友も増えてきた気はするが、日本と同様、一般的に危機意識は低い。さながら「12月23日の七面鳥」感がある。(エサもねぐらも申し分なく、まさか、あくる日に丸焼きになるとは夢にも思ってない様子)

だが社会崩壊は、歴史上の事実として存在する。ジャレド・ダイアモンド(地理学・歴史学・人類学者)は崩壊の要因として、5つ挙げている。

1)環境崩壊・資源の枯渇

2)気候変動

3)近隣国との敵対関係

4)友好国の減失

5)誤った環境対策である。

山本太郎議員への提言 救国の方法

<貨幣は負債であるを知ることから始まる>

先月、田辺聖子さんが永眠された。「田辺さんの小説に、こんなくだりがある。自分ではどうすることもできない苦境に陥り、人生が行き詰まったかにみえたときでも「神サンはちゃんと、『この道抜けられます』の札を吊(つ)るしておいてくれてる」◆その札の存在を教えてくれるのが、人間の優しさなのだろう。神戸新聞2019・5・25」

(www.kobe-np.co.jp/column/seihei/201905/... DISCONTINUED)

絶体絶命。もう打つ手がない。という時に、通常では思いつかない型破りな発想をし、すんでのところで危機を回避し、ついには事態を好転させ、もの事を成功に導く人たちがいる。あわやという時には、火事場の馬鹿力で難を逃れることもある。

この抜け道「の札を吊るしておいてくれ」た一人が、ベルナルド・リエター (Bernard Lietaer) だと私は思う。あいにく、彼も今年2月に鬼籍に入っている。リエター教授はアメリカのMITで学び、ベルギーの中央銀行に勤め、欧州通貨ユーロの創設に携わったお金のエキスパートだった。

この「ユーロの父」はユーロ導入の際、今までどおり各国の貨幣も同時に用いるべきだと提案した。法定通貨と補完通貨(補助・地域通貨)が並存することで、持続可能な地域社会が維持できると彼は説いた。この立案は反対の声にねじ伏せられ、異を唱えた勇気ある彼は職を辞した(つまり単一通貨でなく、二本立通貨で経済が安定すると不利な人々がいた事がうかがい知れる)。彼は逝ってしまったけども、リエターの知見は生き続けている。

リエター氏によると、ノーベル経済学賞でお金に触れている学者は、たった2人だけ。お金がタブーである所以である。

だが、お金の本質を問う人は多い。第二のノーベル賞と称されるライト・ライブリフッド賞を受賞したハーマン・E・デイリー教授は、ジョン・B・コブ・ジュニアとの共著である For The Common Good の終章で、お金の仕組みについて問いかけている。この本は1991年のGrawemeyer award for Ideas for Improving World Orderを受賞している。幸いこちらは御二方とも健在である。

マデイラの大自然

私の大好きなマデイラの大自然の写真をお届けします (2018年年末に撮影)。

マデイラ行きの飛行機は、午前6時半にルクセンブルグを出発。前回(「太平洋の真珠」礼賛)は気づかなかったのですが。前方の席を見ると、ハイエンドなシニアたちが、遠足に出かける子供のように和気あいあいと朝食を楽しんでました。

空港に降りたち、その場の人たちの後ろ姿を眺めるともなしに見ていたら、皆さん、背筋からお尻まですらりと引きしまり、足元はメンデルなんかのトレッキングシューズを履いていて、そのまま山に行けそうな人たちばかりでした。足元を見るれば、マデイラ旅行の目的と真価がわかるというもの。心ゆくまで自然を感じて楽しむことなんですね。

自然遺産に登録されている山の麓まで、ホテルの電動車を借りて行きました。

奥深い樹海に行くと、ズアオアトリ (Maderian chaffinch鳴鳥) が出迎えてくれました。やや緊張気味か、あまり鳴きませんでしたけども。「これって定宿から送られてきたドローン?」って勘ぐるくらい、人懐っこくて(でも人ずれと言うほどでもなく)、それとなくこちらを見ては一緒に横を歩いてくれました。親和を図ってくれているのかなあと、野鳥にもてなされている気分になりました。

いい香りのする月桂樹に広葉樹、針葉樹の原生林。新鮮な有機野菜と熟れた果実 (バナナにパッションフルーツ、キューイ)。豊かな水と艶やかな花 (野に咲くミモザ、アガパンサス、メキシカン・ポインセチア等など)。本当にマデイラは素晴らしい。

Continuing my little blog about one of my favorite places in this world: Madeira.

コラプソロジー 再考「人類が永遠に続くのではないとしたら」

フランスの抗議運動は、8週目に入った。

マクロン大統領の側近、バンジャマン・グリヴォー報道官の発言がかえって火に油を注ぐことになり、昨夜、黄色いベストを着た抗議者たちが政府施設の入り口をブルドーザーで打壊した。

言うまでもなく、黄色いベスト運動の背景には仏国民の怒りがある。 (マクロン大統領が富裕層を優遇するのは、最初からわかっていたはず。彼はロスチャイルド系列会社の出身ですよね)

燃料税引き上げの反対をきっかけに、労働法の改悪、税制改革、中低所得者へのしわ寄せ、年金生活者の負担、生活費の高騰、格差の拡大など、さまざまな不公平が目に余る。さらに追い打ちをかけるような気候変動・環境の異常さ。人々が現システムのほころびに気づき始め、大統領へのつもりつもった不満や怒りが噴きだしたという感がある。

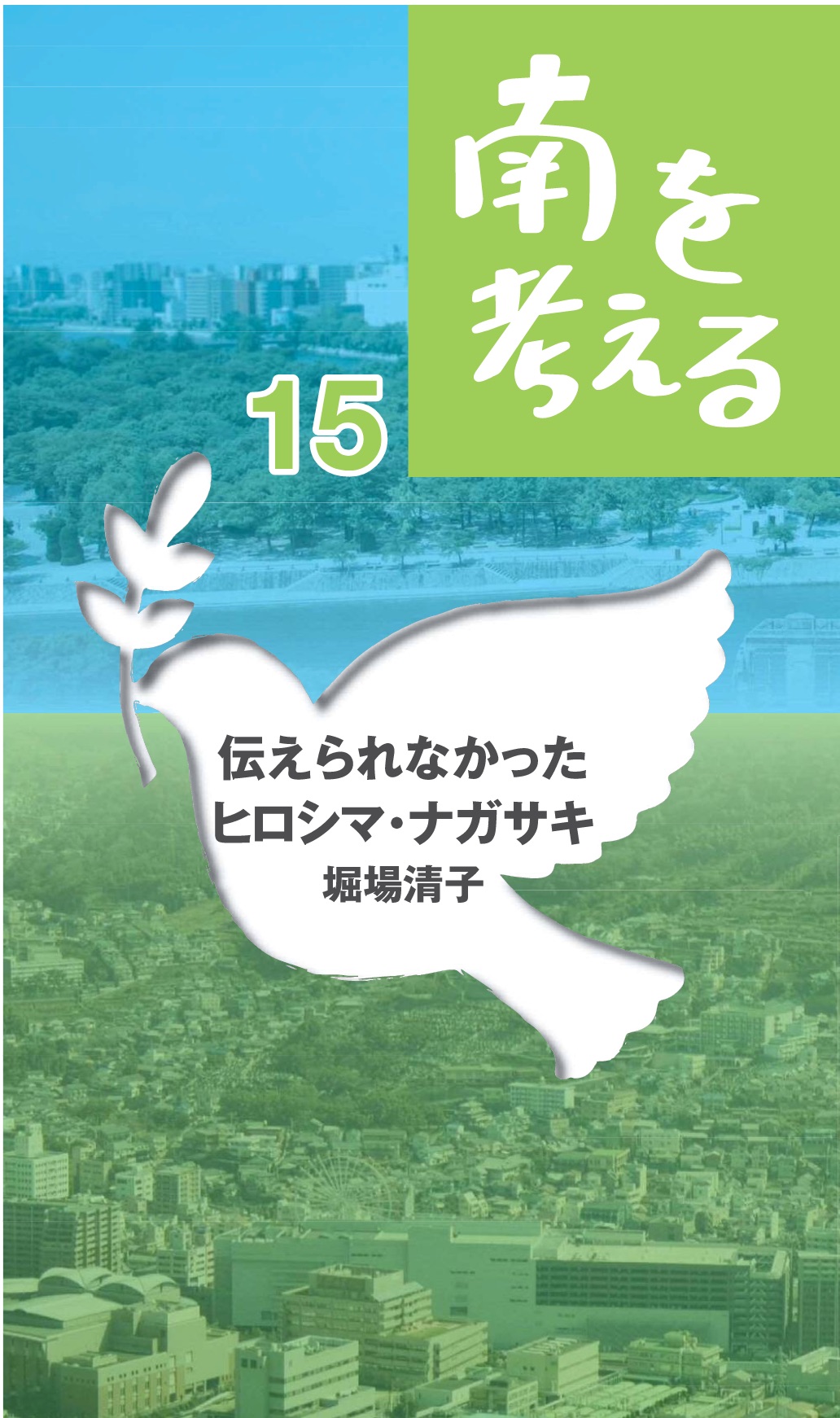

「伝えられなかったヒロシマ・ナガサキ」

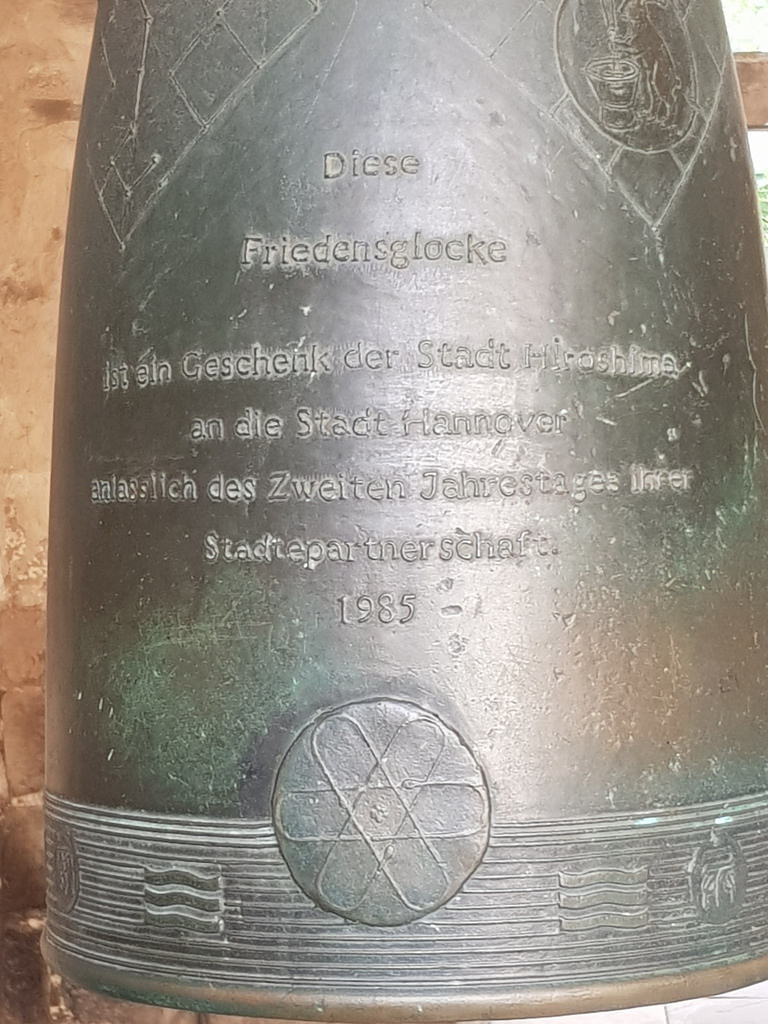

先日、明治学院大学の国際平和研究所発行の小冊子(PDF)を、送付していただきました。ハノーファー(ドイツ)から戻リ、受信メールをチェックしていた時のことです。

ハノーファーが広島の姉妹都市とはつゆ知らず、期せずして友人(かの王宮庭園のマネージャー)の誕生日祝に行ったのですが。

原爆の日の前夜、友人一家に旧市街を案内してもらい、広島から贈られた平和の鐘にも触れることができました。教会の壁には、被爆者の方たちの写真も展示されていました。

20代の頃、別のドイツ人夫婦にホロコースト関連物の保管所に連れて行ってもらったことがあります。その場所も、そこで何を見たかも、ほとんど覚えていないのですが。その後、あまりのショックで小一時間、身体ががたがた震えて口が聞けなくなったのを覚えています。自国の歴史に向きあう経験則の違いにも、驚いたものです。

いつ、どこで、誰が、何を、どうしたのか。日本では史実を冷静に興味深く教わるというよりは、空襲や原爆の悲惨さを繰りかえし語られることが多いので、そのおぞましさが乱反射して子供心にげんなりしたものです。視覚性に訴えられるのも、子供には精神的な苦痛です。

日本では戦争犯罪の記憶について、特に最近は語られていない気がします。

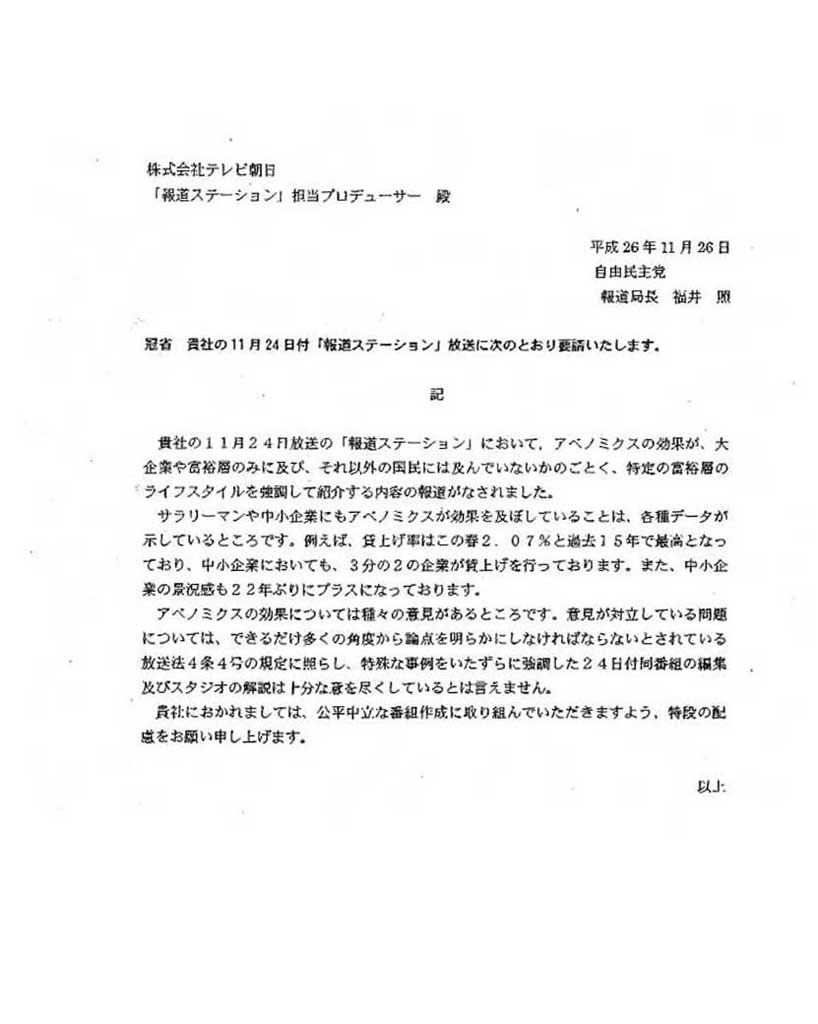

戦時中の大本営発表については知られているのに、戦後、占領軍によって施かれた検閲制度や、現在、日本の報道自由度が67位〜72位であるという事実ですら、認知度が低いのではないでしょうか。だからこそ、戦争の記憶を保持し思い出すことが大切ではないでしょうか。

- see 「戦時録音資料」

詩人・堀場清子さんの素晴らしい文章に出会い、あまりのタイミングの組み合わせに感慨を覚えずにいれません。どうぞ皆さん、ご一読ください。

"Hiroshima and Nagasaki Censored" par Kiyoko Horiba

Au Japon, les misères de la guerre, les raids aériens et les bombes atomiques ont souvent été évoqués alors que d’autres aspects, en particulier la mémoire des crimes de guerre, ont été quasiment passés sous silence au cours des dernières années.

Parmi les jeunes Japonais, nombreux sont ceux qui peuvent avoir entendu parler du daihonéi happyou ou "bourrage de crânes" de la propagande militaire mais ne presque rien savoir du système de censure imposé par les forces d’occupation après la guerre ou même ignorer que le Japon ne se classe que 67ème sur 180 au World Press Freedom Index 2018 (72ème l’an dernier).

C’est pourquoi j’aimerais attirer l’attention des gens sur notre histoire. Voici un lien vers le magnifique ouvrage de la poétesse Kiyoko Horiba intitulé Hiroshima and Nagasaki Censored qui a été publié cette année par Meiji Gakuin University (International Peace Research Institute).

N’hésitez pas à partager ce document avec autant de personnes que possible. Merci d’avance.

- Hiroshima and Nagasaki Censored par Kiyoko Horiba

"Hiroshima and Nagasaki Censored" by Kiyoko Horiba

In Japan, the miseries of war, air raids, and atomic bombs are often discussed, while other aspects, particularly the memory of war crimes, have been far less explored.

Many Japanese people may be familiar with the daihonéi happyou, or forced military propaganda. However, what is less well-known is the censorship system imposed by the occupation forces after the war, as well as Japan's ranking of 67 out of 180 in the 2018 World Press Freedom Index (and 72nd the previous year).

That's why I would like to draw attention to this aspect of our history. I highly recommend "Hiroshima and Nagasaki Censored", a thought-provoking work by poet Kiyoko Horiba, which was published this year by Meiji Gakuin University's International Peace Research Institute. Please share this important work with as many people as possible.

- Hiroshima and Nagasaki Censored by Kiyoko Horiba

残念なアベノミクスの成果

アイム・ソーリ、髭ソーリとおちゃらけたのは、たしか忌野清志郎でした。それにならって、アイム・ソーリ、アベ・ソーリ。ソーリ・アベノミクス。

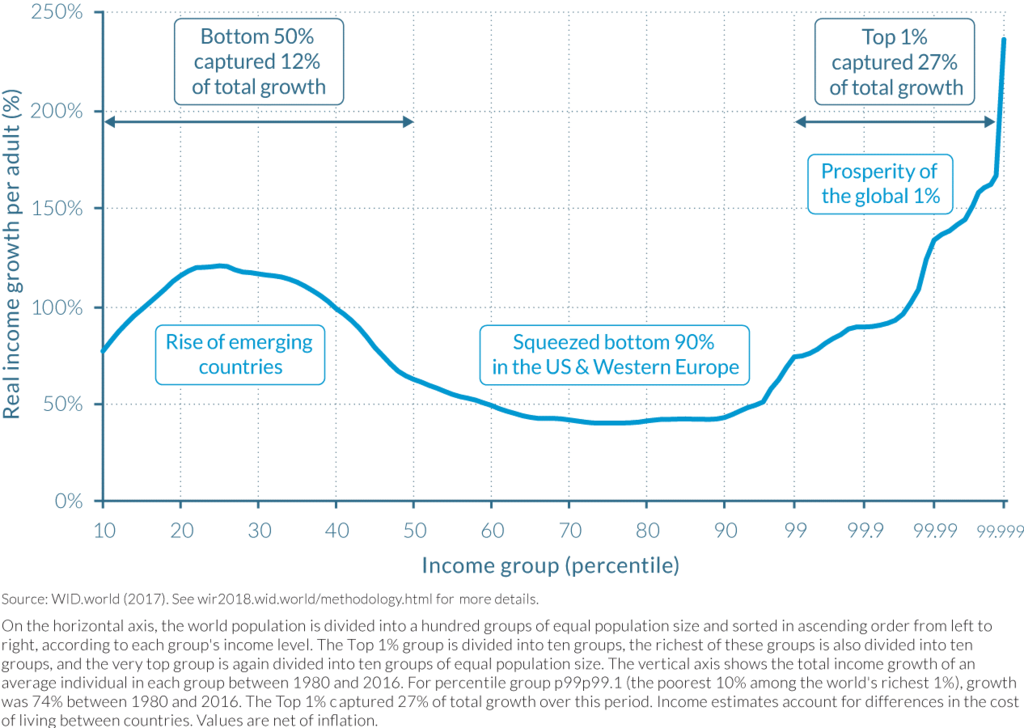

そうです。インタビューで甘利さんたちが「トリクル・ダウン、トリクル・ダウン」(*)とあまりにも繰りかえすので、トリクル・ダウンという言葉のトリックに皆さんはひっかかったのでしょうか。経済成長の恩恵がそのうち庶民にもまわってくるだろう、そのためには、まず大企業と富裕層を儲けさせなくちゃ、トリクル・ダウン効果は起こらないとでも、思ったのでしょうか。ですが実はトリクル・ダウンの逆で「アベノミクスの効果が、大企業や富裕層のみに及び、それ以外の国民には及んでいない」(**)のが事実です。

「できるだけ多くの角度から論点を明らかに」(**) せよということですので、そのように検証しました。そうですね。悪魔/神は細部に宿るといいますものね。ぜひ私たちの記事に目を通していただきたい。

- On the Asia-Pacific Journal | Japan Focus, see Shin INOUE

- On editor.fem.jp, see the source article

スティグリッツやケイパビリティの理論家たちがまとめた、国連のストックホルム声明書があります。アマルティア・センの理論の影響が、色濃く見られる声明書です。そこには「経済成長は目的ではなく、健康・教育・雇用・安全保障・消費の改善など社会目標を達成するために必要な資源を創出する手段にすぎない」と書かれています。本末転倒のアベノミクスは目的達成をできず、手段の段階で終わっています。

日本の報道の自由度の低さが、アベノミクス報道の不自由さにも反映しているようです。あわせて安倍さんが所属する日本会議についても、読んでいただきたい。彼らが改憲案に国民の私権を制限する規定を明記しようとすることにも、ふれています。

- On the Asia-Pacific Journal | Japan Focus, see Sachie MIZOHATA

参考資料

Inequality and Precarity in Japan: The Sorry Achievements of Abenomics

By Sachie Mizohata, translation from Japanese and introduction

Japan was known as the home of a strong middle-class in the affluent 1980s, the fruits of its prosperous economy distributed more equitably than in many comparable high-income countries. Yet strictly speaking, contrary to popular perception, Japan was not that “egalitarian.” However, public credence was set and the Wall Street Journal (1989) to tellingly (if hyperbolically) characterize this secure society with impressive equality and principled values as “the only communist nation that works.”1 Then, sea changes followed. This once “egalitarian” society is now widely (not least in Japan) recognized as a kakusa shakai (unequal society) in which income and wealth have become more unequally distributed than in many advanced economies.2 While widening wealth gap between rich and poor is a global trend as shown in the graph by Thomas Piketty and his co-researchers (Figure 1.1), in the case of Japan, in recent decades this has been accompanied by economic stagnation, rising levels of poverty, precarity, and public debt grafted on top of population aging.3 Against these backdrops, the second Abe Shinzō government started its economic policies, proclaimed as Abenomics, in an effort “to sustainably revive the Japanese economy” that was promised to trickle-down to all.4 Five years on, evaluations have taken place on the Abe program centered on hyper monetary easing, fiscal stimuli, and structural reform.