マデイラの大自然

私の大好きなマデイラの大自然の写真をお届けします (2018年年末に撮影)。

マデイラ行きの飛行機は、午前6時半にルクセンブルグを出発。前回(「太平洋の真珠」礼賛)は気づかなかったのですが。前方の席を見ると、ハイエンドなシニアたちが、遠足に出かける子供のように和気あいあいと朝食を楽しんでました。

空港に降りたち、その場の人たちの後ろ姿を眺めるともなしに見ていたら、皆さん、背筋からお尻まですらりと引きしまり、足元はメンデルなんかのトレッキングシューズを履いていて、そのまま山に行けそうな人たちばかりでした。足元を見るれば、マデイラ旅行の目的と真価がわかるというもの。心ゆくまで自然を感じて楽しむことなんですね。

自然遺産に登録されている山の麓まで、ホテルの電動車を借りて行きました。

奥深い樹海に行くと、ズアオアトリ (Maderian chaffinch鳴鳥) が出迎えてくれました。やや緊張気味か、あまり鳴きませんでしたけども。「これって定宿から送られてきたドローン?」って勘ぐるくらい、人懐っこくて(でも人ずれと言うほどでもなく)、それとなくこちらを見ては一緒に横を歩いてくれました。親和を図ってくれているのかなあと、野鳥にもてなされている気分になりました。

いい香りのする月桂樹に広葉樹、針葉樹の原生林。新鮮な有機野菜と熟れた果実 (バナナにパッションフルーツ、キューイ)。豊かな水と艶やかな花 (野に咲くミモザ、アガパンサス、メキシカン・ポインセチア等など)。本当にマデイラは素晴らしい。

Continuing my little blog about one of my favorite places in this world: Madeira.

コラプソロジー 再考「人類が永遠に続くのではないとしたら」

フランスの抗議運動は、8週目に入った。

マクロン大統領の側近、バンジャマン・グリヴォー報道官の発言がかえって火に油を注ぐことになり、昨夜、黄色いベストを着た抗議者たちが政府施設の入り口をブルドーザーで打壊した。

言うまでもなく、黄色いベスト運動の背景には仏国民の怒りがある。 (マクロン大統領が富裕層を優遇するのは、最初からわかっていたはず。彼はロスチャイルド系列会社の出身ですよね)

燃料税引き上げの反対をきっかけに、労働法の改悪、税制改革、中低所得者へのしわ寄せ、年金生活者の負担、生活費の高騰、格差の拡大など、さまざまな不公平が目に余る。さらに追い打ちをかけるような気候変動・環境の異常さ。人々が現システムのほころびに気づき始め、大統領へのつもりつもった不満や怒りが噴きだしたという感がある。

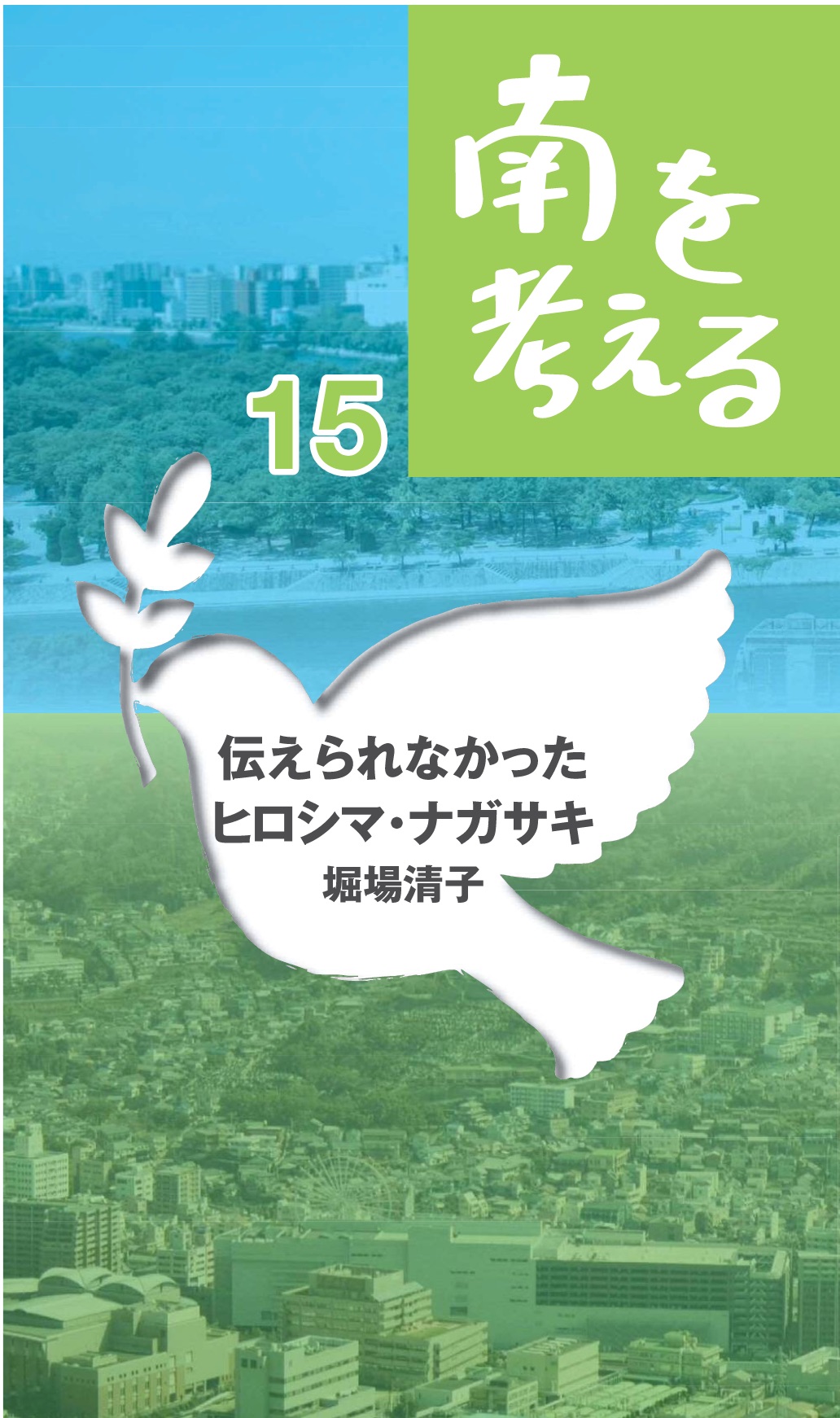

「伝えられなかったヒロシマ・ナガサキ」

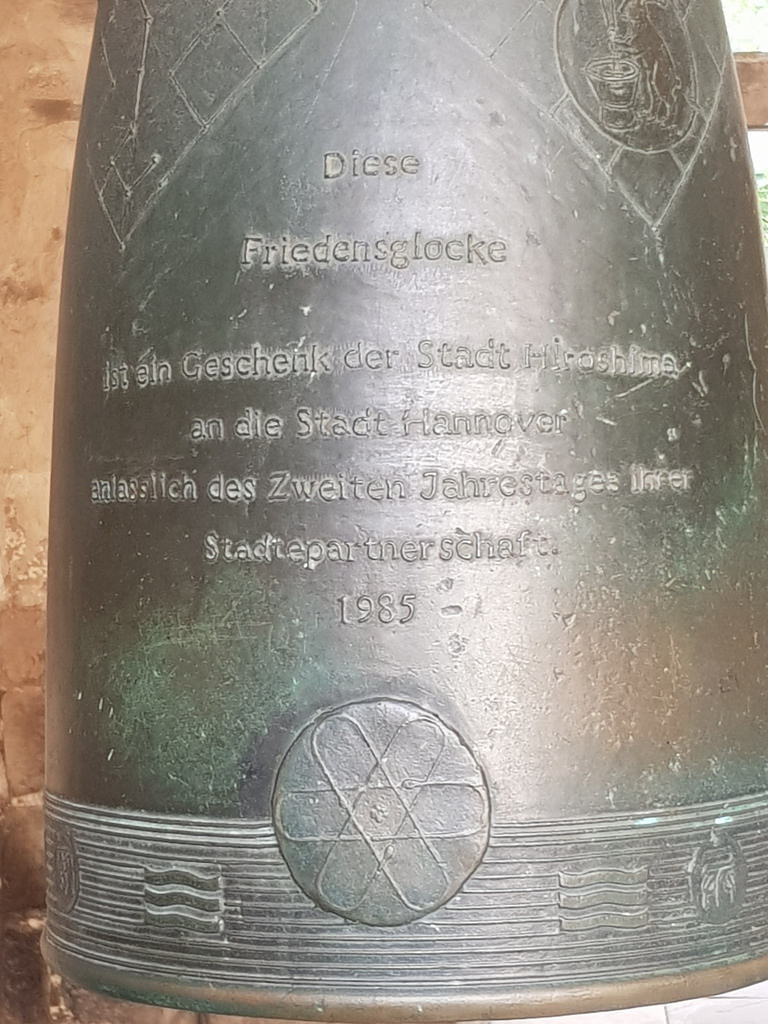

先日、明治学院大学の国際平和研究所発行の小冊子(PDF)を、送付していただきました。ハノーファー(ドイツ)から戻リ、受信メールをチェックしていた時のことです。

ハノーファーが広島の姉妹都市とはつゆ知らず、期せずして友人(かの王宮庭園のマネージャー)の誕生日祝に行ったのですが。

原爆の日の前夜、友人一家に旧市街を案内してもらい、広島から贈られた平和の鐘にも触れることができました。教会の壁には、被爆者の方たちの写真も展示されていました。

20代の頃、別のドイツ人夫婦にホロコースト関連物の保管所に連れて行ってもらったことがあります。その場所も、そこで何を見たかも、ほとんど覚えていないのですが。その後、あまりのショックで小一時間、身体ががたがた震えて口が聞けなくなったのを覚えています。自国の歴史に向きあう経験則の違いにも、驚いたものです。

いつ、どこで、誰が、何を、どうしたのか。日本では史実を冷静に興味深く教わるというよりは、空襲や原爆の悲惨さを繰りかえし語られることが多いので、そのおぞましさが乱反射して子供心にげんなりしたものです。視覚性に訴えられるのも、子供には精神的な苦痛です。

日本では戦争犯罪の記憶について、特に最近は語られていない気がします。

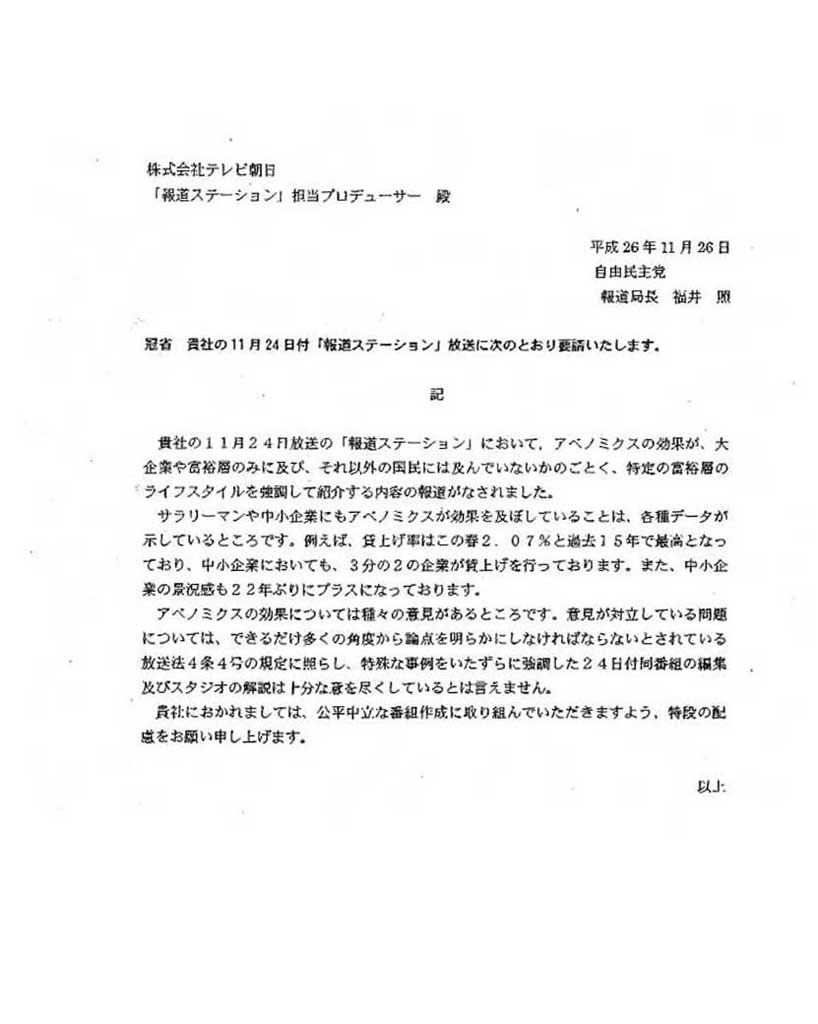

戦時中の大本営発表については知られているのに、戦後、占領軍によって施かれた検閲制度や、現在、日本の報道自由度が67位〜72位であるという事実ですら、認知度が低いのではないでしょうか。だからこそ、戦争の記憶を保持し思い出すことが大切ではないでしょうか。

- see 「戦時録音資料」

詩人・堀場清子さんの素晴らしい文章に出会い、あまりのタイミングの組み合わせに感慨を覚えずにいれません。どうぞ皆さん、ご一読ください。

"Hiroshima and Nagasaki Censored" par Kiyoko Horiba

Au Japon, les misères de la guerre, les raids aériens et les bombes atomiques ont souvent été évoqués alors que d’autres aspects, en particulier la mémoire des crimes de guerre, ont été quasiment passés sous silence au cours des dernières années.

Parmi les jeunes Japonais, nombreux sont ceux qui peuvent avoir entendu parler du daihonéi happyou ou "bourrage de crânes" de la propagande militaire mais ne presque rien savoir du système de censure imposé par les forces d’occupation après la guerre ou même ignorer que le Japon ne se classe que 67ème sur 180 au World Press Freedom Index 2018 (72ème l’an dernier).

C’est pourquoi j’aimerais attirer l’attention des gens sur notre histoire. Voici un lien vers le magnifique ouvrage de la poétesse Kiyoko Horiba intitulé Hiroshima and Nagasaki Censored qui a été publié cette année par Meiji Gakuin University (International Peace Research Institute).

N’hésitez pas à partager ce document avec autant de personnes que possible. Merci d’avance.

- Hiroshima and Nagasaki Censored par Kiyoko Horiba

"Hiroshima and Nagasaki Censored" by Kiyoko Horiba

In Japan, the miseries of war, air raids, and atomic bombs are often discussed, while other aspects, particularly the memory of war crimes, have been far less explored.

Many Japanese people may be familiar with the daihonéi happyou, or forced military propaganda. However, what is less well-known is the censorship system imposed by the occupation forces after the war, as well as Japan's ranking of 67 out of 180 in the 2018 World Press Freedom Index (and 72nd the previous year).

That's why I would like to draw attention to this aspect of our history. I highly recommend "Hiroshima and Nagasaki Censored", a thought-provoking work by poet Kiyoko Horiba, which was published this year by Meiji Gakuin University's International Peace Research Institute. Please share this important work with as many people as possible.

- Hiroshima and Nagasaki Censored by Kiyoko Horiba

残念なアベノミクスの成果

アイム・ソーリ、髭ソーリとおちゃらけたのは、たしか忌野清志郎でした。それにならって、アイム・ソーリ、アベ・ソーリ。ソーリ・アベノミクス。

そうです。インタビューで甘利さんたちが「トリクル・ダウン、トリクル・ダウン」(*)とあまりにも繰りかえすので、トリクル・ダウンという言葉のトリックに皆さんはひっかかったのでしょうか。経済成長の恩恵がそのうち庶民にもまわってくるだろう、そのためには、まず大企業と富裕層を儲けさせなくちゃ、トリクル・ダウン効果は起こらないとでも、思ったのでしょうか。ですが実はトリクル・ダウンの逆で「アベノミクスの効果が、大企業や富裕層のみに及び、それ以外の国民には及んでいない」(**)のが事実です。

「できるだけ多くの角度から論点を明らかに」(**) せよということですので、そのように検証しました。そうですね。悪魔/神は細部に宿るといいますものね。ぜひ私たちの記事に目を通していただきたい。

- On the Asia-Pacific Journal | Japan Focus, see Shin INOUE

- On editor.fem.jp, see the source article

スティグリッツやケイパビリティの理論家たちがまとめた、国連のストックホルム声明書があります。アマルティア・センの理論の影響が、色濃く見られる声明書です。そこには「経済成長は目的ではなく、健康・教育・雇用・安全保障・消費の改善など社会目標を達成するために必要な資源を創出する手段にすぎない」と書かれています。本末転倒のアベノミクスは目的達成をできず、手段の段階で終わっています。

日本の報道の自由度の低さが、アベノミクス報道の不自由さにも反映しているようです。あわせて安倍さんが所属する日本会議についても、読んでいただきたい。彼らが改憲案に国民の私権を制限する規定を明記しようとすることにも、ふれています。

- On the Asia-Pacific Journal | Japan Focus, see Sachie MIZOHATA

参考資料

100年前からの連続性

スペインはアンダルシア。

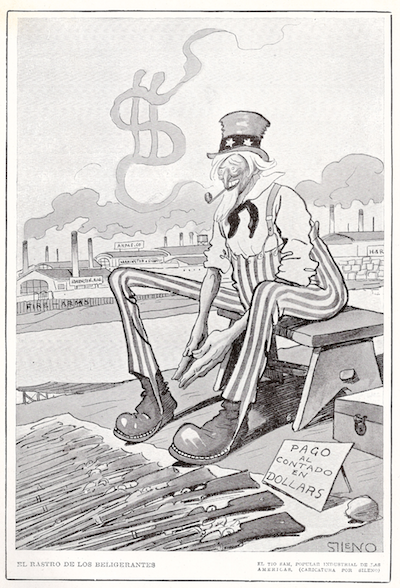

昨年のクリスマス・イヴに、Blanco y Negroという雑誌(1891年に創刊)を蚤の市で見つけた。主に芸術や文学を扱う週刊誌で、現在も発行されているようだ。

1915年9月26日、1.271号のページをめくると、ベルギーやオーストリアの女性参政権についての記事があり、その中にこの風刺画がある。画家の名は、Pedro Antonio Villahermosa y Borao で通称Sileno。ページ数は見あたらず、文の内容と挿絵とはそぐわないが、一枚の画が多くを物語っている。

アンクル・サムのアメリカの足元には、(紛争・戦争の当事国が債務に苦しむのは重々わかっているから)現金決済という札とともに武器がずらりとならび、背景に潤う軍事産業が見える。戦闘狂なるものの軌跡。米国の軍事産業の言いなりに防衛力を整備していると、日本の富もドルの嗜好品として煙となり消えていくという図説ですね。

同時に、日本の歴史についても考えさせられる。以前、加藤周一氏(NHK「歴史としての20世紀を語る」)がドイツや日本の戦争責任を問いながら、水面下にいるナチの残党について言及していた。ハーケンクロイツの旗を振っていた人たちはどこへ行った。戦争が終わったからといって、急に消えるはずはない。「南京で子供を殺したおじさんはどこ行ったの。それは我々の隣に住んでいるとても良いおじさんなわけじゃない。親切で・・・」みたいなことを言っていた。

隣にどんな人が住んでいるか、わからない。だから欧州人は政治の話をして、相手をさぐるふしがある。ヨーロッパのシニアと話していると、目の前の原っぱで何が起きたか、70年以上前のことを、ついこの間のことのように話してくれる。いい「おじさん」や「おばさん」が、誠実なふりをして過去の失敗をごまかす歴史修正主義者としてゾンビのように生き返るのを警戒しているのだと思う。

日本はどうだろう?くわえて、第一次東条英機内閣の写真もあげておこう。右端が現・安倍首相の祖父・岸信介商工大臣。「自存自衛の戦争」を推した面々である。

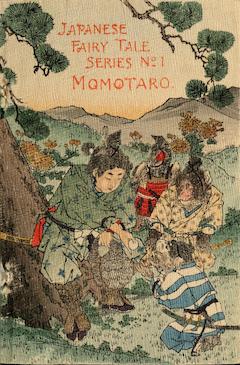

属国劇場 ~ 「あれから桃太郎は」

かつて、神国日本をささえた価値体系があった。国の起源を「神話」にもとめた国体論。国家神道。天皇の神格化。天皇を家長とする家族国家観。「皇祖皇宗のために命を捨てよ」と説いた教育勅語と国民総動員体制に盾つかない従順な人づくり。玉砕を強いる人命と人権の軽視。そして学問軽視。

(国のかじ取りをする人が条理明晰な説明ができずに、中身なし・専門知なしの反論だと外国人に指摘されて、逆ギレしたり開きなおったり。今も、あまり変わってないのでしょうか。世界の常識では、「国を愛し、誇りに思う心をはぐくむ」教育と、国際人権規約に抵触しそうな法案を通そうという国は、矛盾があるとみなされる)

「臣民」の童心教育で教訓性や強制力をすりこむのに、こどもたちからひろく愛された桃太郎ほど最良の教材はなかった。国際連盟から脱退を余儀なくされた日本で、その英雄の暴力性は増し、いつしかハチマキの文字も「日本一」から「世界一」に変わっていた。

戦後、占領軍はさまざまな分野の専門家を集め、日本を骨抜きにするための画策を練った。社会科学者たち(ルース・ベネディクト含む)は、「世界に類をみない特別な国」「日本人らしさ」「日本人の誇り」という偏狭な選民意識に目をつけた。それを逆手にとりアイデンティティとして宣揚すれば、日本の国際協調を困難にし、アジアで孤立させることで、常に宗主国のご機嫌をうかがう属国の思想的な下地になると、彼らは70年前に見抜いていた。

奥泉栄三郎さん(1940-2013) 「桃太郎と日本文化」

「それにしても、あなたは年寄りの友達が多いねぇ。僕も含めてね」なにを話していたかは、覚えてないが。そう言って、奥泉さんは明るくはじけるように笑った。

彼がいなくなれば、友人関係はそれで終わってしまうものだと悲しかった。ところが、病気になった彼に代わって、妻の圭子さんという友人をあらたに得た。奥泉さんの人生は、この賢くやさしい女性にささえられてきたのだと知るようになった。

その圭子さんが、この春、彼の残した「桃太郎と日本文化」という文書を送ってくれた。

室町時代から語りつがれる民話が、軍国主義を正当化する童話として、GHQに禁じられた時期があったという。「赤鬼・青鬼」は「鬼畜米英」で、「鬼ヶ島」を「真珠湾」にたとえたのだから、ムリもない。ピーチ・ボーイの改変史を知ったのは、近年ジョン・ダワー氏の本を読んでからである。

奥泉さんも、随分まえから桃太郎をみていた。うれしいのと同時に、これは年上の友人からの警告だろうか、と思ったりもする。

つまり「桃太郎人気にご用心」ということだろうか?

奥泉さんの記事「桃太郎と日本文化」は、シカゴの日系新聞 Mid America Guide に1996年、2月~8月にかけて(7月を除いて)、6回にわたり連載された。文書をクリックすると、拡大します。みなさんにも、ぜひ読んでいただきたい(私のお気に入りは第3回)。

2か所ほど、訂正箇所があるように思う。

第3回左 松本平吉 → 松木平吉

第4回左 燕石雑誌 → 燕石雑志

「太平洋の真珠」礼賛

ここはどこでしょう?

そう、ポルトガルはマデイラ諸島。

昨年末、その楽園に2週間滞在しました。過去には、結核患者の保養地としても知られたところだろうです。あそこにいたら、そりゃどんな病気でも治るでしょ、という明るく希望を持てる安息地でした。

自然保護地区内にあるホテルのスタッフは、訪ねてきた友人を迎え入れるようにあたたかく、毎日オーガニック野菜の手作り料理を食べさせてもらい、連日レバダという灌漑用水路(昔は共同洗濯場でもあったそう)沿いにトレッキングに出かけました。行けども行けども山脈が冴えて見え、海岸線の断崖に立っては足の震える思いをしました。足は震えるのだけど、引き返そうとは思わない。野趣満載。そんな不思議なチャレンジをしました。後で聞いたら、地元住民以外は立ち入り禁止地区でした。

ハヤトウリ、じゃがいも、紫陽花、ブーゲンビリア、ゴクラクチョウカ以外は、図鑑でも見たことのないような、あでやかな花が行く先々で見られ、幾筋もの大滝に息をのみ、源泉を手ですくい、ユーカリの香りを肺一杯にすい込み、幸福感いっぱいの気持ちになりました。

山で水沿いを歩いていた時に、小鳥に遭いました。名前を呼んで傍に来るペットではありませんが。都会の人間よりも、人間を信頼しているような親愛感でした。人が後ろを歩くままに可憐に先頭を歩き、湧き水の上をサーフィンをするように戯れるのを見せてくれました。子供のように、「ほらね、こうするんだよ」というような無邪気な逸楽さです。

人のよろこびとなる大自然。政商にも多国籍企業にも誰にも属さない、霊しき異次元。そのあまりの美しさに、人は汎地球的な人類の共通項に寄りかかりたくなるのでしょうか。大自然が、共通意識みたいなものを涵養してくれるような気がしました。それって社会学で、social cohesion 社会的結束とかっていうのでしょうか。

山には塵ひとつなく・・・。自然が好きだから、みんなごみは持ち帰るのですね。(ちなみに市街地はものすごいクリスマスの電飾でしたが、すべて水力発電によるものだとか)

夜はホテルで仲良くなった人たち欧州人たちと、暖炉のそばで真面目に語り合いました。火は知性を象徴するという神話を思い出す、ゆったりとした深い語らいでした。

ドイツ人カップル2組と知遇を得て、またあそこで会おうといっています。